ウッドデッキに興味があって、自分で作ってみようと考えていませんか?(^^)

このブログはそんな人のためにお届けしています!

結構な大物DIYになるので尻込みしそうですよね。

でも大丈夫!

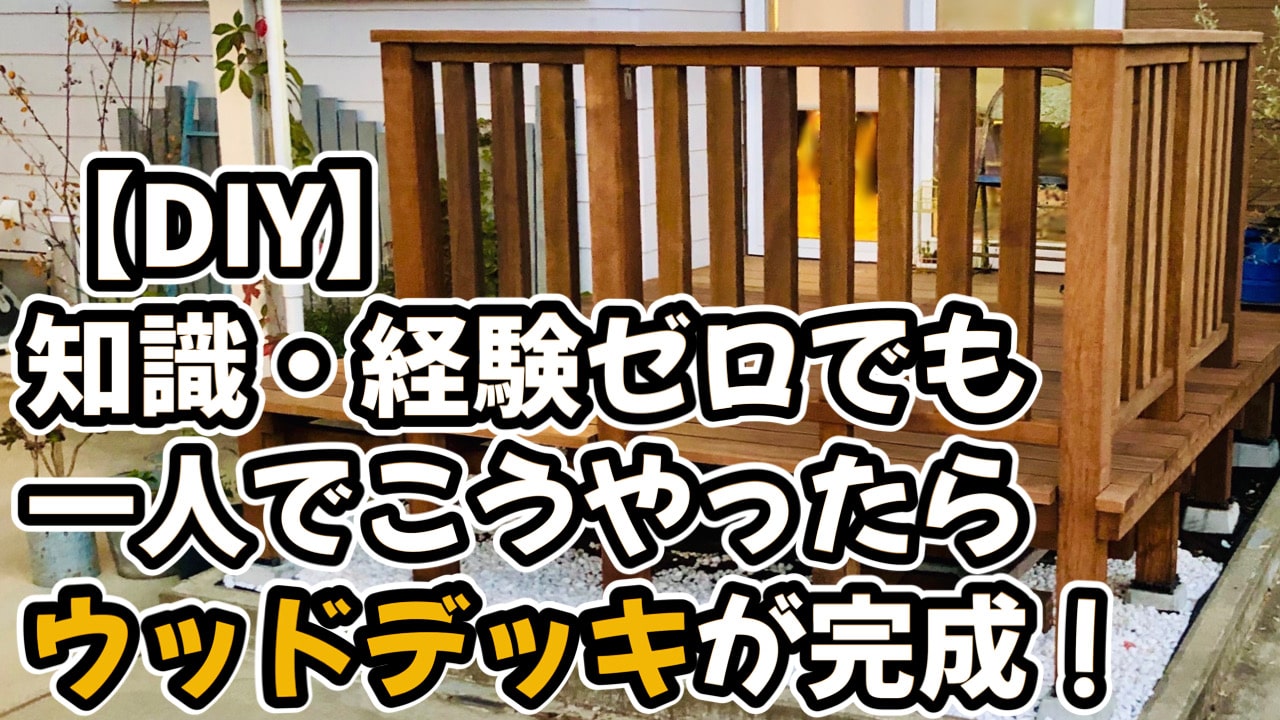

ウッドデッキに関しての知識や経験が無い僕でも苦難はありましたが一人で作ることができました。

そんな苦難を乗り越えた様子を「ウッドデッキDIYストーリー」としてブログに載せていきます。

プロ目線だと変な所もあると思いますが、「素人が作るとこんな感じになるのか」っと参考にしていただければと思います。

そして、これからウッドデッキを作ろうとしている方の背中を少しでも押してあげられるようなことができたら嬉しいです(^_^)

作ったウッドデッキとは

おおまかに、こんな方法でこんなウッドデッキを作っていきます。

使用した道具類などは最後に載せていますので参考にして頂けたらと思います。

最後に移動する場合は→こちらから

設置する場所

ここにウッドデッキを作っていきます⬇︎

【広さ】2.4m×2.5m=6m²(畳3.2枚分・1.8坪)

既存テラスと同じ高さにして作っていきます。

設計図

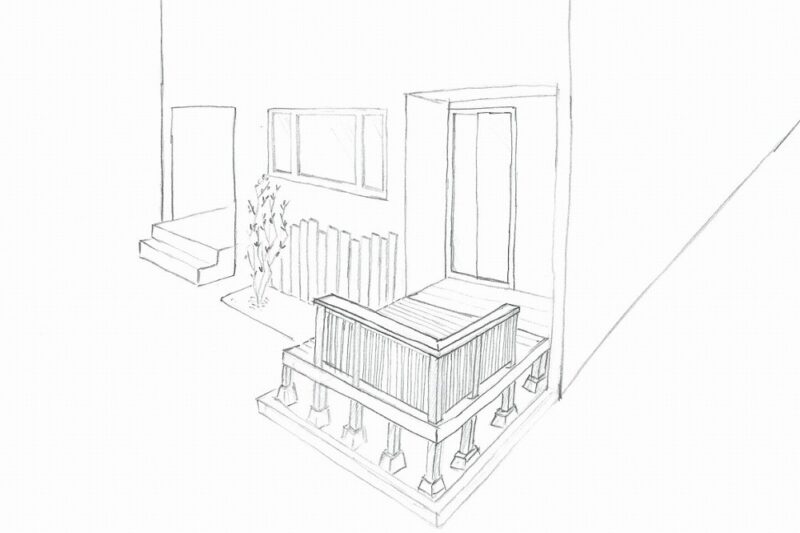

パースの本(スケッチ感覚でパースが描ける本)を参考に完成形のイメージを手描き⬇

設計図面はExcel(エクセル)で作成。

始めに作った図面はDIY中に間違いや変更点があったのでブログ用に修正しました。

この設計図は完成したウッドデッキの寸法になってます⬇︎

作り方は水平出しが簡単なサンドイッチ工法です。

他に「大引き工法」がありましたが初心者には難しそうでした。

使用する木材

色々と調べた中で「イタウバ材(ハードウッド)」を選びました。

木材には大きく分けて「ソフトウッド」と「ハードウッド」があります。

違いを一言で表すなら「密度」だと思います。

「ハードウッド」の方が密度が高いです。

そのため、硬くて重く扱いにくい、さらに価格が結構お高いです(^0^;)

どんな良いことがあるかというと「塗装をしなくても20年、30年は腐らずにいける耐久力があること」です。

さらに、ハードウッドにも種類があるのですが、その中でも「イタウバ材の特徴はささくれが出にくい所」に魅力を感じました。子どもが裸足で歩くことを考えると安心できます。

しかも、メンテナンスフリーで塗装にかかる費用・時間を節約できます。

なので長期的に考えればハードウッドの一択でした。

僕の住んでいる所は豪雪地帯ですが、塗装をしないで作っていきます。

実際の耐久力は分かりませんが経年変化もお伝えしていきたいです。

木材購入先「ハードウッド・プロ」

木材の購入先は「ハードウッド・プロ」さんに色々とお世話になりました(^^)

下の画像をクリックするとサイトに行けます⬇︎

手元にイタウバ材が届くまで、見積りや相談事など親切に対応していただき本当に助かりました。

さらに、僕としてはリーズナブルに購入することができました^_^

ハードウッド・プロさんに僕の完成したウッドデッキも「お客様の声」で紹介されています!

気になることは

その他、気になることは記事の向上につながりますので問い合わせより質問して頂ければと思います⬇

整地

まずは束石20個分の穴掘りと配置まで。

ちなみに、束石をコンクリートで固めるようなことはしませんでした。

穴を掘ったり束石を設置したりと様子を見ながら配置していきました。

穴掘り

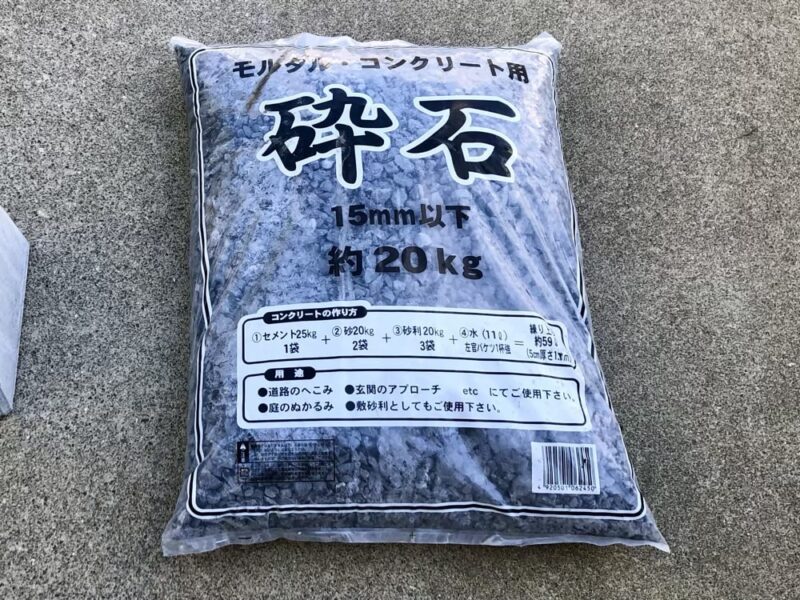

束石を置くあたりの土を掘ったら、そこに砕石を入れて固くし、ウッドデッキが沈まないようにしていきます。

それと僕の場合、居住地が豪雪地帯のため「凍結深度⬇︎」についてきちんと調べる必要がありました。

凍結深度(とうけつしんど)

冬に地面の土が凍る深さのこと。(地域によって深さは異なる)

凍ることで土が盛り上がり、ウッドデッキの土台水平が崩れる可能性が出てきます。

ネットで調べても地元の凍結深度の情報がないので、市役所に直接聞き込み。

すると、市の都市整備課から「30cm〜1m」との返答。

さらに、基本的には雪が降らない寒冷地に設定されていることを教えていただきました。

市のホームページなどに記載が無ければ直接聞いてみるのも一つの手です。

土を1mも掘るのは時間的に無理・・・ってことで目標深さは30cmに!

とりあえず一カ所掘ってみることに。4歳の息子も興味を持って手伝ってくれました(^^)⬇︎

掘ってみると意外と硬いような気がするので「30cmで大丈夫(きっと・・・)!?」っと自分に言い聞かせこのまま穴掘りへ。

束石の位置を計算してある程度狙った所を掘ります。

それにはまず、束石を置くところの基準を決める必要があります。

僕は自宅側のコンクリートを基準に束石の設置場所を決めました⬇

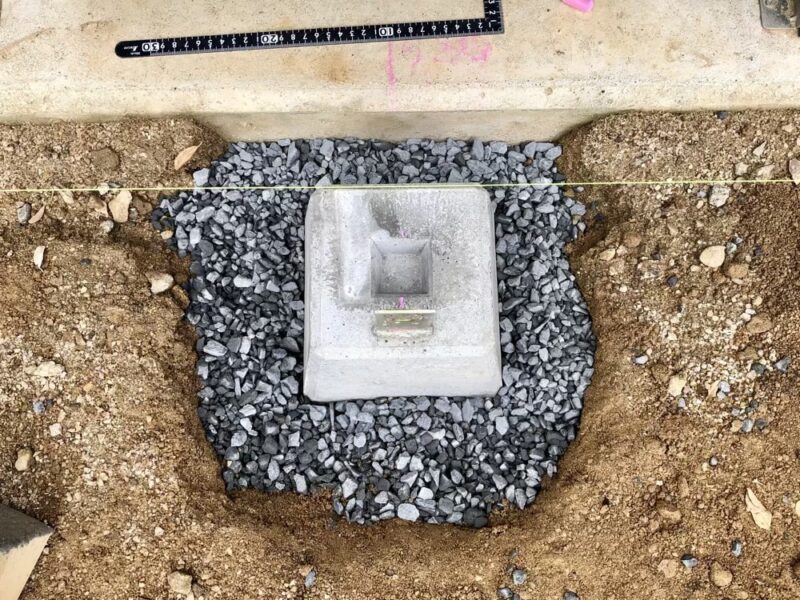

掘ったところには「砕石」を入れます⬇︎

砕石を入れることで水が溜まりづらく、冬の間凍りにくくなります。

それと、土を掘った時に出てきた50mm程の石コロも使えそうだったので適当に砕石の下に入れました。

石や砕石を入れる量は束石下部が50mmくらい土に埋まる程度にしました⬇︎

砕石を入れたら押し固める必要があります。

そこは「タンパー」を作って懸命に叩きました⬇︎

穴掘りは腰が痛く、夏だったのでダラダラ汗が流れてました。

熱中症には気をつけて下さい!

束石の配置

注意したことは「水平出し」と「前後左右の配置を合わせる」こと。

- 束石配置のおおまかな流れ

- 自宅側一つの角を基準にする

- 自宅側二つ目の角を決める

- 外側三つ目の角を345理論⬇︎で直角に決める

- 最後の角を設置

- 残りの束石を設置

345(さんしご)

三角形の辺比率を横3:縦4:斜辺5にすると直角三角形ができること。

例)横30㎝縦40㎝だと必ず斜辺は50㎝になる。

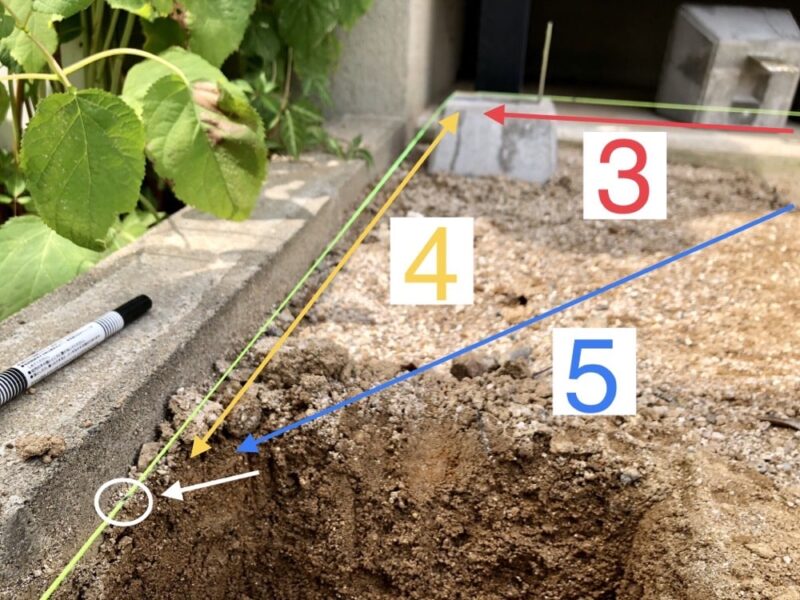

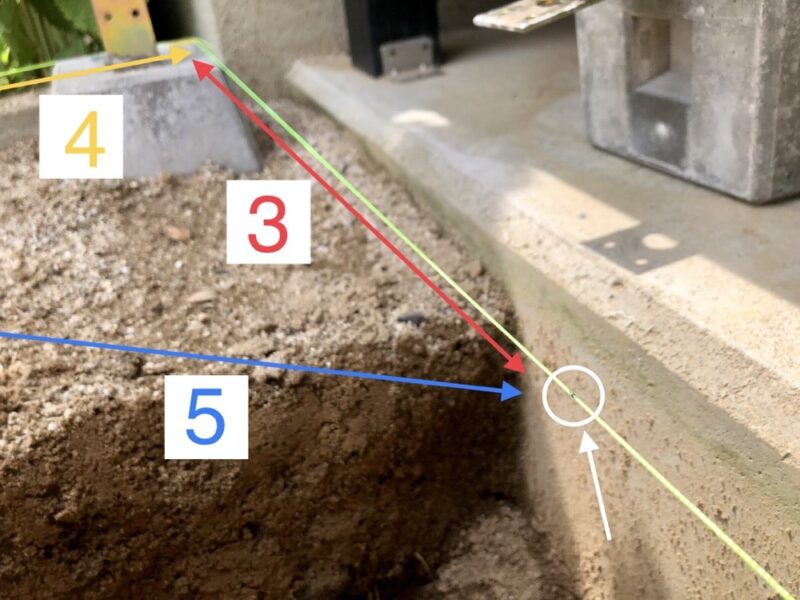

位置出しには「水糸」が大活躍!

直角を作るため、水糸に印を付けて、345になっているか斜辺5をメジャーで確認しました⬇︎

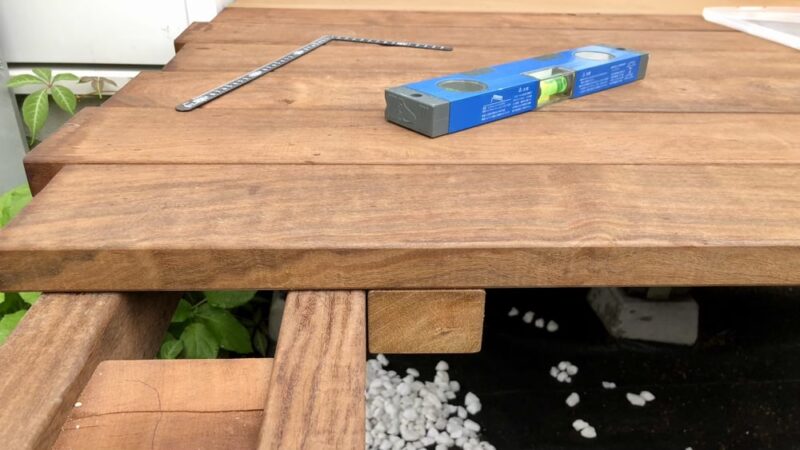

束石の水平出しは「水平器」の位置を何度も変えながら慎重に⬇︎

4つの角に束石を設置⬇︎

(参考程度に・・・)2本の対角線が同じなら直角四角形ができあがります。しかし、束石同士の高さが違うためにこの方法では誤差がでました。

四隅が決まったら、「水糸」と「メジャー」で残りの束石の位置出しをします。

そして、穴を掘ったり束石を設置したりとできる所から進めました。

メジャーで穴を掘る位置を計測中⬇︎

【失敗】穴の位置がズレてる⬇︎f^_^;

「あーでも無い、こーでも無い」と考えながら束石を配置。始めてのことなので時間はかかりました⬇︎

束石を設置できたら防草シートを敷くためにレーキを使って整地⬇

ちょっと大きい石はフルイにかけて取り除きました⬇︎

最終的に前後左右が揃ってキレイな配置に。 遠くから見ると意外と整ってます⬇︎^_^

振り返っても、ここまでの工程が肉体的に1番辛い作業でした。

仕上げに草が生えないよう防草シートを敷きます⬇︎

敷石も一部しましたが、これは最後にしておけば良かったです。

石の上で膝をつくと痛くて作業がしづらかったです(^_^;)⬇︎

「イタウバ材」が到着

木材が到着した時の様子です。

束石を設置中に1便目が到着⬇︎

後日、土台を製作中に2便目が到着⬇︎

1便目の時と同じ人が配達してくれて、製作途中の土台を見て応援してくれました^_^

到着後はすぐに開封せずカバーなどをかけた方が良いそうです。

急激な温度変化で木割れを防ぐことが目的です。

という事なので、出番がくるまではブルーシートを掛けておきました⬇

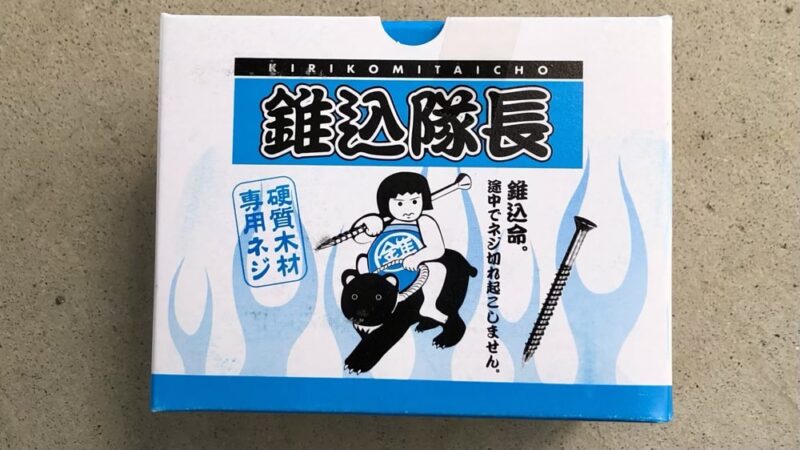

ビスは「錐込隊長」・ドリルは鉄鋼用

ここで、木材を接合するために重要な「ビス」と「ドリル」を紹介します。

ビスは「錐込隊長」を使用。

評価も高く、実際に使ってみても満足できました。

硬いハードウッドにも折れること無く頼もしい姿をみせてくれます⬇︎

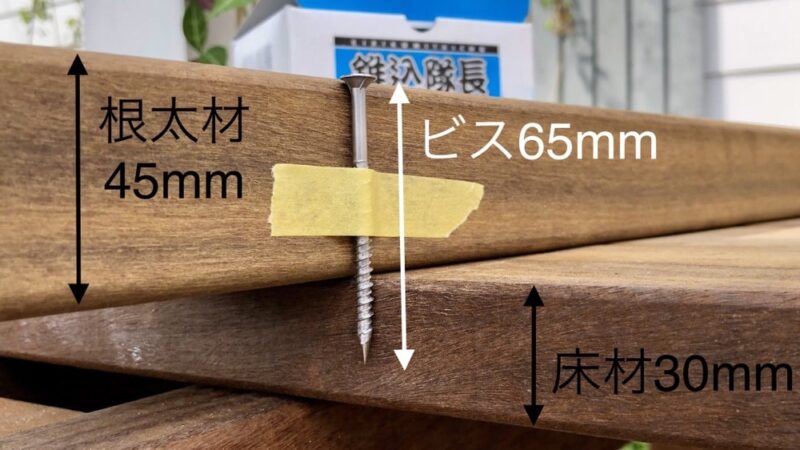

作ったウッドデッキでは「長さ90mm」と「長さ65mm」だけで完成しました⬇︎

ドリルは鉄鋼用が良いです。

始めに買ったハードウッド用のドリルは自分の技術不足ですぐに折れてしまいました。

その後購入した鉄鋼用ドリルが全く折れず大活躍。

これはビス長さ90mm用に使用。ハッキリ言って最強です。全く折れずに最後までいけました⬇

ビス長さ65mm用も途中から持っていた鉄鋼用ドリル(径3.5mm)に変更。

長さは短いですが、これも鉄鋼用で最後まで全く折れませんでした!

下穴が多少短くても「錐込隊長」なら力ずくで進んでくれます^_^

ドリルに関しては始めから鉄鋼用にしておけば良かったです。

束柱

ここから木材を使って土台を作っていきます!

ついに木材を切るのでワクワクします。

束柱(つかばしら)は「ショートポスト」と「ロングポスト」の2種類の長さがあります。

ショートポスト(以後「ショートP」) 床材高さより低い柱。 床材との間に10mmくらいのスキマがあれば大丈夫。 サンドイッチ工法は根太で床の水平が決まるためです。 ロングポスト(以後「ロングP」) フェンス設置用に床材より高くする柱。 手すりに関わるので高さを揃える必要があります。

- 加工ポイント

- 道具類「水平器

・クランプ

・ジャッキアップ・水糸」でショートPとロングPの高さを一本ずつ決める

- 束石と束柱のペアに印をつける

- 木材が腐るのを防止するためパッキンを柱の下に敷く

- 道具類「水平器

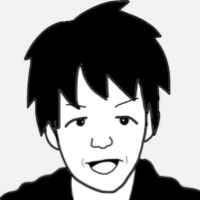

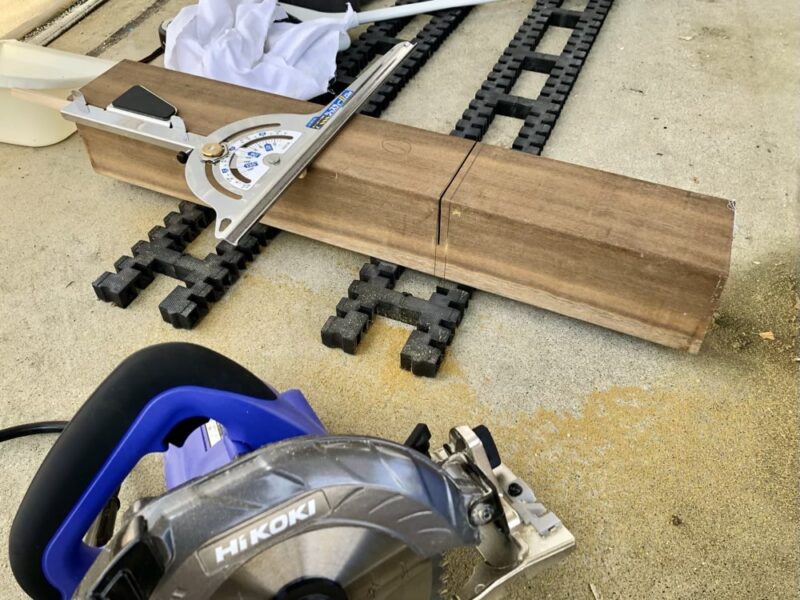

切り口を平らにカットするコツ

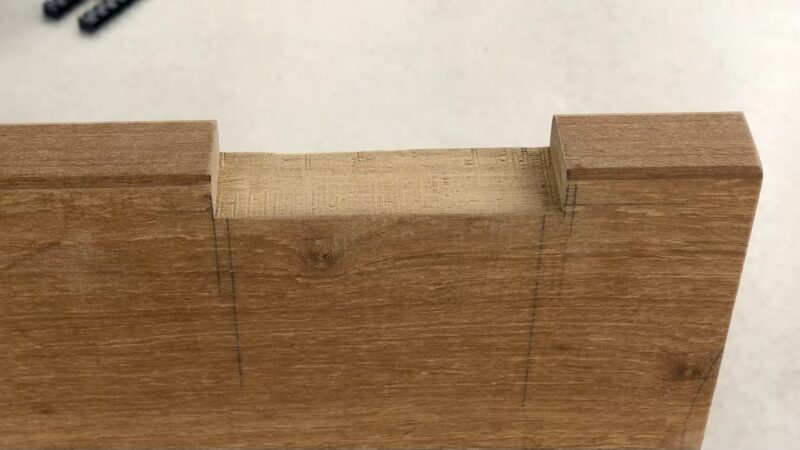

90mm角材端面のキレイな切り方を載せておきます。

僕の持っている丸ノコでは、刃を90mm以上突き出せないので一発カットができません。

なので、当初は2回に分けてカットしてたら、必ず段差ができてました⬇︎

ショートPはスキマ側にすれば問題無いですが、ロングPは手すりが載ってくるので変なスキマを作らないためにも平らにした方がいいです。

ロングPの端面を平らにするにはどうすれば良いかと考えていたら思いつきました!

それは「90mm角材を3回でカット」すること。

カット1回目⬇︎

カット2回目は1回目の切り口に丸ノコの刃端面を当てながらカットしていきます。

カット2回目⬇

肝心な切り口端面の写真を撮り忘れてしまいましたが、この方法で平らな端面を加工することが出来ました。

どんな状態になったのかお伝えでずすいませんf^_^;(何かを加工した際に載せたいと思います)

ちなみに木材端面は購入したままだと直角はでてません⬇

でも、僕は深く考えずにショートPに関しては購入状態のまま使っちゃいました(^0^;)

垂直を出すためにスペーサーも用意していたのでそれを入れて対応してます。自分で適切なサイズに切って使用⬇

ショートポスト

まず、柱の下に適当にカットしたパッキンを敷く。

柱と束石が直接触れないため、柱が腐りにくくなります。

こちらは近くのホームセンターに売っていました⬇

そして、「水平器」と「クランプ」を使って自宅既存テラスに高さを合わせます⬇

印をつけた所が床上になります。そこから(床材+スキマ)分を引いた所を丸ノコでカット!

イメージとしてはこんな感じになります⬇︎(床材の水平出しは根太工程で調整)

ショートPが一つ決まれば、後は車に装備されている「ジャッキアップ」を使うと楽に水平を出すことができます。

そこに「長い木材」と「水平器」を使って「メジャー」で測れば他のショートPの高さが分かります⬇︎

両柱が決まれば「水糸」を使った方が早いです⬇

【失敗】余計な計算をしたみたいで、ちょっと切りすぎてます⬇σ(^_^;)

「カットした柱」と「束石」には合いマークをつけて分かるようにしておきます⬇

ロングポスト

ロングPを設置する際には根太をすぐにつける必要があります。

しっかり固定しておかないと倒れる恐れがあるので一気に仕上げます。

日曜大工の活動日は休日だけなので、ここは計画立てて行いました。

高さは束石から床上までを測定、そこから手すりの高さをどれくらいにしたいかでロングPの切る長さが決まります⬇

各ロングPをクランプで仮留めしておき、手すりの高さまでの寸法を測定しました⬇

丸ノコでカットしておき、後で根太と一緒にビス留めします。

ショートPの設置完了!⬇︎一部図面と異なっていますが途中で気づき修正しましたσ^_^;

根太

根太は床材が載る大事な所になります。

根太の水平がそのまま床の水平につながるので慎重に。

水平器で何カ所も何度も確認しました。

それでも根太材は長いので多少の歪みは諦めました。

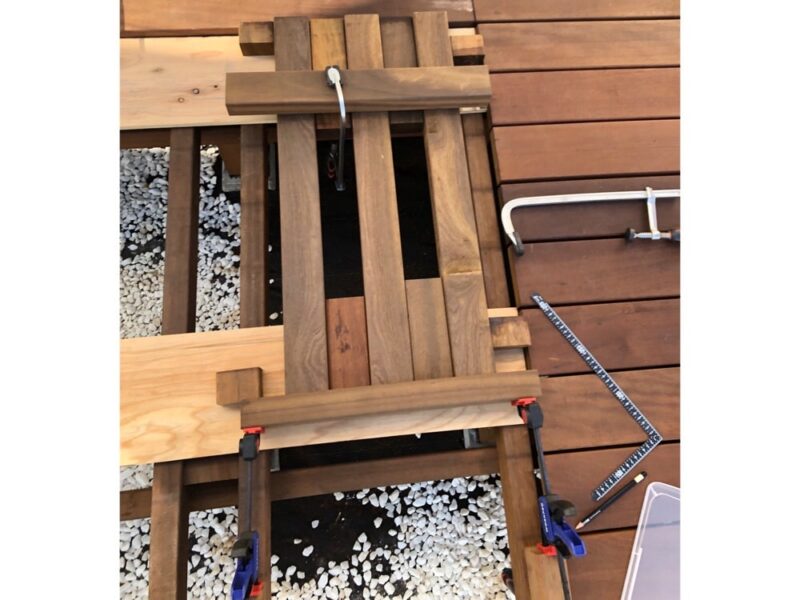

一人で行うにはクランプが絶対に必要になります。

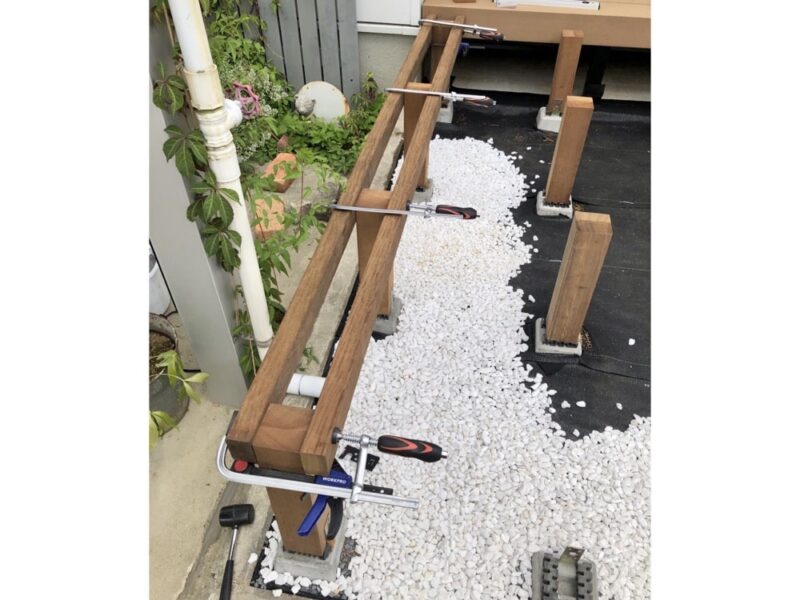

あらかじめカットしておいた根太材2本を柱に挟むようにビス留めして行きます。

クランプで写真の様に仮固定⬇

床材の厚さと同じものを用意して、根太の位置を微調整。

水平も見ました⬇

位置が決まったところで根太に下穴を加工して、ビス留めをしていきます。

ビスの数は1カ所につき4本か3本です。

ビスの本数も限りがあるので、完成後に余ったビスで4本目を留めていきました。

一応、積雪対策で頑丈にしたかったので多めにしてます。

順調に進んでいるなと油断していると・・・。

はい!折れた~(^_^;)

予備のドリルに入れ替えてどんどんビス留め。

すでにお伝えしていますが、途中で鉄鋼用のドリルに替えたら折れる心配がありませんでした。

事前にカットしたロングPも加えてビス留め⬇

コツを掴んだらドンドン進めて・・・。

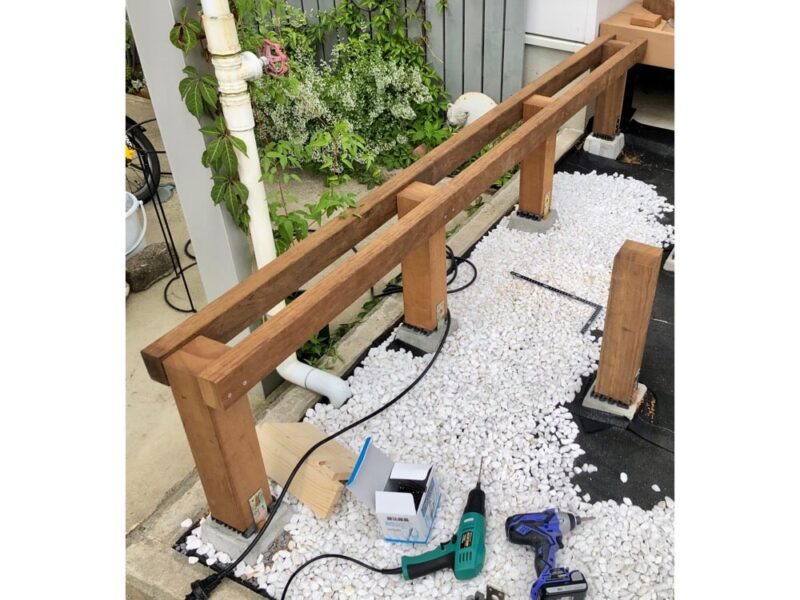

根太の完成!⬇

根がらみ

根がらみは根太と直角方向で柱に接合し、土台を強固にしていきます。

木材の反りをクランプで矯正しながらビス留めしてます⬇

これでガッチリとした土台が完成です!(^_^)

一応、ある程度完成するまではカバーをして雨から守ってました⬇︎

床材

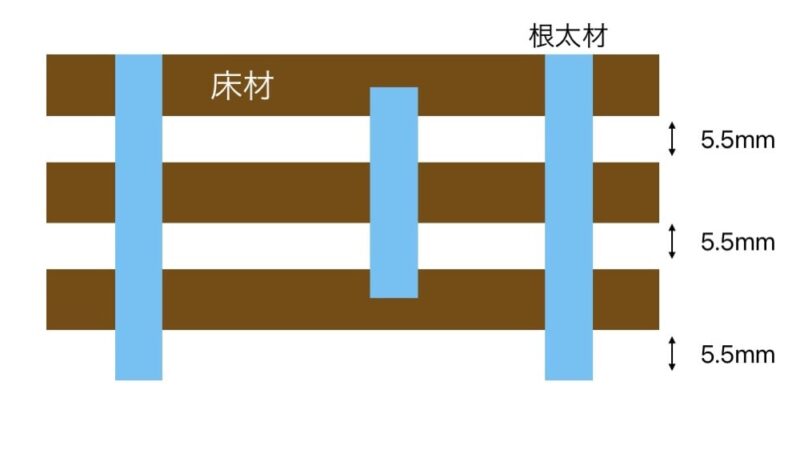

床材は3枚ずつ1セットにして、根太の上に乗せるだけという工夫をしました⬇︎

理由は色々ありまして・・・⬇︎

- 既存テラスの床下収納の利用

- カーポート融雪設備の配管修理対応

- ウッドデッキ修理のしやすさ

取り外せた方が何かと都合が良さそうなのでこのような形に挑戦しました^_^

まず、隙間を作るためにスペーサー5.5mm木材を用意。自分でカットして作りました⬇︎

一度、図面通りにできるか確認⬇︎

床材の向きとして木裏を表としました。

木材は経年変化で写真の様に反っていきます⬇

床材中央が盛り上がれば水はけもよくなります。

ちなみに年輪は端を少しカットすると見やすくなります。

床材3枚を固定するための木材は根太材と同じサイズを使用。

イメージ図⬇

固定木材の長さは床材の片側端面だけ5.5mm出るようにカット。

固定木材を全部ピッタリの長さに揃えるのは難しかったので、なるべく同じサイズ同士に分けて使いました⬇︎

真ん中の材は、切れ端とか半端な材を利用しました。

ビスは貫通しないように適切な長さで⬇︎

根太の上に床材を3枚並べて、スキマに5.5mmの木材を挟みます。クランプや案内バーを使って試行錯誤しながら取り付けました。案内バーには根太間隔で印をしています。

床材パネルを作るときは、ひっくり返して行うので固定木材の突き出す位置、根太間隔の位置にはご注意を。僕は間違えてました(^^;)

そして、ここでもビス留めしていくと、ビス65mm用の下穴ドリルが折れましたf^_^;

床材パネル動画があるので参考にして頂ければと思います⬇︎

半分完成!端は最後にまとめてカットしました⬇︎

ロングPと当たる床材はジグソーで切り欠きを行います⬇︎

柱の周りにも5.5mm分のスキマを加味してます⬇︎

ピッタリいけました⬇︎

丸ノコを使っての切り欠きにも挑戦しました。

作業台に床材を縦に固定。危ないのでしっかり固定されているか何度も確認しました⬇

丸ノコの刃を、切り欠く深さ分突き出す⬇

断続的にカット⬇

ハンマーなどで叩くと簡単に折れていきます⬇

「のみ」で荒削りしてから、ペーパーで仕上げると⬇

切り欠きができました⬇

ぴったりハマりました⬇

一番外側の床材だけは、根太にビス留めして固定しました⬇

そして、床材の完成!

大人一人と子ども二人で記念写真。これで大きさの想像がつきますでしょうか?(^^)⬇︎

フェンス

後はフェンスを残すだけ!

フェンスにも雪国ならではの工夫を取り入れました。

また、当初の図面からフェンス間柱の向きを変更。理由は重さです。

ハードウッドは思ったより重かったため、フェンスを軽くして少しでも扱いやすくしました。

まず取手をつけていきます。

取手を適切な長さにカットして、コーナー部分は45度に斜めカット⬇︎

クランプで仮止めしながらビス留め⬇︎

クランプ出来るように余り木を使いました⬇

コーナー部はピッタリいけました⬇︎

ビスの位置決めには簡単な案内治具を作りました⬇︎

次はフェンスパネルを作っていきます⬇︎

作業場は床材を取り外した根太の上で。

ここでフェンスを固定しながらビス留めが可能に!

床材を取り外せるようにしておいて助かりました。

間柱の間隔は木材幅75mmと同じに。 端数分は両脇で調整しました。

フェンス間柱の前後位置は5.5mmのスペーサーを入れておおよそ中心にくるようにしました⬇︎

ビス位置は案内治具で印を付けてからビス留めしました⬇︎

フェンスパネルをクランプで仮固定⬇︎

ビスは斜め打ちで留めました⬇︎

こちらも動画があるので参考にしてください。すでに下穴ドリルを加工してある状態からのスタートです。座グリ用ドリルでネジ頭が隠れるように加工してます⬇︎

手すり側にもビスで固定しました⬇︎

東側も同じようにフェンスパネルを作ります。こちらは床材を外せるので真下から斜め打ちをしました⬇︎

雪国ならではの工夫として、除雪対策のために一区間を着脱式にします。

こんな感じにしてウッドデッキ上の雪を降ろしやすくします⬇︎

この金具を取り付けていきます⬇︎

フェンスをクランプで仮固定して、金具の位置に印を付けます⬇︎

ステンレス製のビスで金具を固定しました⬇

次はフェンスパネルに鬼目ナットを加工していきます。

フェンスパネルを一度はめ込み、印を付けます⬇︎

推奨下穴径を参考にして、ドリル径9mmで加工⬇︎

ネジで固定して完了⬇︎

結構大きいフェンスパネルで重さが心配です。

なので支え柱を入れました。

固定せずにピッタリのサイズにカットしてハンマーで叩きながらいれました⬇︎

そしてついに・・・(^-^)/

完成

最後までお読み頂きありがとうございます。

ついに完成しました!4ヶ月間の集大成です!

構想期間を含めると約11ヶ月。

長いようであっという間でしたが、本当に「やってよかった!」です。

感無量。本当に一人で作ることができました。

DIYの経験値も得られ、一人でもできた達成感が自信につながりました。

それから、

作業中、遊びながら応援してくれた息子達に。

「すごいね」っと声を掛けてくれたご近所の方々に。

「いいねー!」と声を掛けてくれたトラックの運転手さんや宅配ドライバーさんに。

知識・知恵を与えてくれた本やネットに。

イタウバ材を購入することができた「ハードウッド・プロ」さんに。

そして、「ここにウッドデッキが欲しい」っとキッカケを与えてくれた妻に。

感謝「ありがとう」を伝えたいです。

結局一人では無く、様々な人との関わり合いで作り上げる事ができたウッドデッキでした(^_^)

【追記】

雪化粧

雪が積もった時の様子です⬇︎

こまめに除雪していたのですが、朝起きるとこんな感じになりました。

雪が溶けて、春になったらウッドデッキの状態をお伝えしたいと思います^_^

ウッドデッキにサンシェードを設置

「使った道具」と「参考にした本」

実際に僕が使った一部の「道具」と「参考にした本」を載せます。使用した感想も含めて、参考にして下さい。

第三の手として大大大活躍してくれたクランプ。これが無ければ確実に一人では作れませんでした。サイズ300mmを4本購入して間に合わせました⬇

内側にもクランプできるF型クランプ。フェンスパネルを作る際に内側から押して固定してくれました⬇

「錐込隊長」の名前通り、堅いハードウッド材にも折れること無くズブズブ切り込んでくれました。長さ90mm(KT90)と長さ65mm(KT65)を必要本数購入⬇

長さ90mmの鉄鋼用ドリル。「錐込隊長」ビス長さ90mm用に活躍。僕は2本買ってしまいましたが、途中から使用して1本で最後までもってくれたほど頼りになります⬇

イタウバ材(ハードウッド材)カットも難なくこなす丸ノコ。今までのDIYでも特に不便なことは感じてません。ウッドデッキ製作でもその存在感を見せてくれました⬇

こちらのインパクトドライバーはDIYを始めてから5年も使用している相棒。「錐込隊長」ビスにインパクトを与えながらパワフルにねじ込んでくれました⬇

水平を示してくれる水平器。もともと300mmサイズを持っていたのですが、ウッドデッキ製作のために500mmサイズも入手しました⬇

今回で始めて使ったジグソー。慣れるまで時間がかかりましたが、床材の切り欠き加工を無事にこなしてくれました。刃物も鉄鋼用でないと歯が立ちませんでしたので替え刃も必須になります⬇

切り欠きをキレイに荒引してくれた「のみ」。これも始めて使いましたが、サイズは3種類あり十分使いやすかったです⬇

柱の水平出しには固定できるこちらが便利でした。特にロングPの水平出しの時にどこにスペーサーを入れるのかを導いてくれました⬇

木材を真っすぐに、時に斜め45度カットする際に自在に変形してアシストしてくれた丸ノコ用ガイド定規です⬇

自分に合った作業台があるだけで作りやすさが全然違うと思います。僕も自作の折りたたみソーホースを使いながら作業を進めていました。このブログ内の別記事になります⬇

楽天市場で床材のスキマを作るためのスペーサー用木材を取り寄せました。届いたら、自分で適当な大きさに丸ノコでカットしました⬇

数ページですがウッドデッキについての作り方が載っています。特に参考になったのは束石を固定しないで作っていた所です⬇

フェンスを固定する際の斜め打ちを勉強させてもらいました。それ以外でもウッドデッキについての情報が盛りだくさんです⬇

手描きのイメージ図を描きたくて、こちらの本にお世話になりました。

プロに任せるのも一つの手

「ゼヒトモ」ならあなたの近所の大工さんを手軽に探してくれます。

プロにお任せすれば簡単に完成度の高いウッドデッキが手に入ります。

\登録無料です。近所の大工さんを探してみてください。/